العودة إلى الصور القديمة:

كان للبيت الذي ولدت ونشأت فيه باب، يطل على براحة الجبري من الغرب كتب عليه ارقام ، وباب آخر يفتح من جهة الجنوب يؤدي الى سباط (دهليز) يفضي إلى طريق عليه بيوت الغنام والعفالق، وهما عائلتان بيننا وبينهم نسب (مصاهرة). في الحقيقة لم تكن أرضية تلك الطرقات تختلف كثيرًا عن أرضية البيوت، فجميعها لم تعرف غطاء سوى التراب.

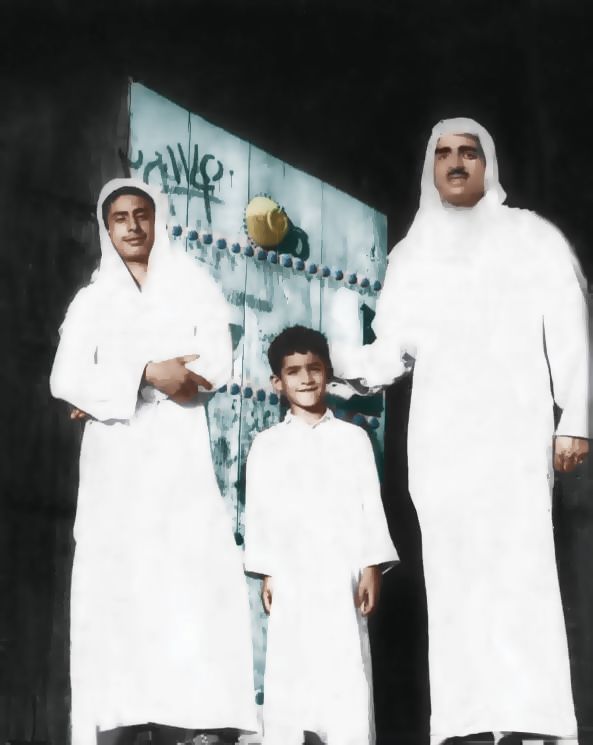

في الزاويةِ الغربية من البراحة يقع مسجد الجبري، فإذا دخلنا أنا وأخي عبد الله إليه؛ فغالبًا ما ننسحب قبل بدء الصلاة؛ وذلك لمجرد أن ينظر إليَّ عبد الله، أنفجر ضاحكًا، فنغادر خجلًا. يتكرر هذا المشهد على الرغم من عدم وجود سبب للضحك، لكن عبد الله يعرف أني لا أستطيع كبت الضحكة؛ فيحاول إثارة هذا الشيء كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواءً في المسجد أو في المدرسة أو في أي مكان عام.

تتوزع بيوت الجبر، والفويرس، والصيّاح، والراشد، والشهيل، من حول البراحة، أما “سويده” فقد أخل جنونُه بعلاقاته بمن حوله، كان بيتهم في جانب المسجد، غالبًا ما تضطرب البراحة عندما نستفزه بترديد أنشودة المطر…!” سويده باق الطاسة – يا ربي تكسر راسه” الامر الذي يؤدي في جهازه العصبي؛ فيثور على من حوله، فيجري حاملًا حجرًا في يده يرميه اتجاه مصدر الاستفزاز. في أحد المرات رمى حجرًا فهبط في وسط صحن هريس في أحد البيوت…! لم يمهله القدر فقد توفي غرقًا في نهر عين الحارة، وهو شاب في العشرينات. في الحقيقة هو لم يمت، بل قد نجا من تلك الحياة…!

لم أكن كبيرًا بما يكفي؛ لكي أكون شاهد عيان على هذا الحي المليء بالذكريات، فمن أبرزها -بالنسبة لي وأخي عبد الله- اهتمامنا بالذهاب إلى المزرعة، الذي لا يتعلق بالفلاحة بقدر ما يتعلق بالشعور بأننا معًا نقضي وقتا ممتعاً. في يوم الجمعة يأتي الفلاح يوسف، فنركب معه على حمارته (الريشه) يوسف له سحنة داكنة، طويل يميل إلى النحافة، (أحنف) يمشي ويسحب قدمه بحيث تترك أثرًا في الأرض يشبه علامة استفهام؛ يُقال: إنه سقط من نخلة -ذات يوم- فأصيب بالتواء على إثرها في رجله اليمنى، فاتخذ عهدًا على نفسه بأن لا يفكر في صعود النخيل مرة أخرى. يردد دائما هذه العبارات: “على هواك يا عبود … على هواك يا صلوح …”. لم أستطع فك رموز هذه الشفرة إلى يومنا هذا…! كنا نركب معه على (الريشه) متجهين إلى المزرعة، يضعني أمامه وعبد الله في الخلف. يوسف يحرص بشدة على تلك الحمارة، على الرغم من شطاياها المتورمة، وعرفها المتين والمائل، ومع ذلك يخشى عليها من العين والحسد…! فأي عين تُصيبها…! فهذه الحمارة لو شاهدها الحسود لفرَّ منها هاربًا. نسير نحن الثلاثة أو الأربعة…! وعندما نصبح على مقربة من سكة “العويشير” حيث يجلس المكرية (العمال) وبعض رجال الحي على قارعة الطريق، تأتي الأوامر من يوسف إلى عبد الله: “عبود…عبود…حَوّل…حوّل…أخاف ينضلونها …”. وعندما نتجاوز تلك النقطة الحرجة، يعود عبد الله للركوب، فنواصل المسير، أما أنا فكنت أتحين الفرصة؛ لأخطف العصا من يده، ثم يمهلني قليلا، فيستعيدها مرة اخرى، ونستمر على هذا المنوال حتى نصل إلى المزرعة.

كبرنا قليلًا -في غفلة من يوسف- وأصبحنا لا نحتاج إليه، ولا إلى حمارته المصون، فصرنا نذهب مَشيًا على الأقدام، وبرفقتنا سَخلتان صغيرتان اشتراهما الوالد، نزولًا عند رغبة عبد الله…! كان طريقنا إلى المزرعة يمر من خلال مقبرةٍ؛ الجهه الغربية مُخصص للسنة، والشرقية للشيعة؛ وكنّا نسير على الحدَّ المعنوي بينهما، تحوّل فيما بعد إلى حدٍّ مادي بعد الممات. لاحظت –حينها- أنَّ الماعز تتوقف فجأة وتتلفت، كأنها تبحث عن مصدر صوتٍ قادم…! لا أعلم إن كان هذا من نسج خيال الطفولة، أم أنها –بالفعل- تستمع إلى أصوات من هم في البرزخ…! ولكن بقي هذا المشهد عالقًا بذاكرتي إلى يومنا هذا. أحيانا نرى راعي الغنم الأعرج (أبو العِلّيج) مع القطيع على حماره الأسود، ويتولى الحراسة كلبُه الأسود (حَجّول) هذا الراعي يسرح بأغنام الحي، يمر على البيوت في الصباح، فيدفع الباب الموارب بعصاه، من دون أن يكلف نفسه بالنزول من على حماره، فتخرج الأغنام الماكثة خلف الباب، الواحدة تلو الأخرى وتنضم إلى القطيع بطريقة انسيابية، وكأنها جداول صغيرة تصبّ في نهر جارٍ. يكرر (أبو العليج) هذا الشيء مع بقية البيوت، حتى يكتمل القطيع، ثم يعود بها في المساءِ، ويُدخل الأغنام إلى البيوت بالطريقة نفسها. أما يوسف فلم يكن يُرحب دائما بقدومنا إلى المزرعة، أو بالأحرى كانت مقاصده طيبة، لكنه متقلب المزاج. أما نحن فلم نكن نَعْبَه بذلك، لأنَّ الوالد كان يردد –دائمًا- بأنه اشترى المزرعة لنا، من أجل أن نلهو ونلعب فيها…! الأمر الذي منحنا الثقة أمامه على الرغم من أنه كان يشكونا أحيانا بأننا نعسّج الزرع ونعفّس المدود ونُحذّف القواطي في كل مكان، وعلى إثرها أطلق الوالد عليه لقب “القواطي”. لم يكن أبي من النوع الذي يُمطرنا بوابلٍ من النصائح، بل لم يكن حتى يرفع حاجبيه استنكارًا إذا شاهدنا نثير الجلبة في المكان، كما أن يوسف لم يرَ تجاوبا لشكاويه المتكررة، فالوالد يسمع منه ما يريد فقط، أما بقية الكلام فيذهب أدراج الرياح. لا يخلو يوسف من بعض الظرافة، وقد تكون غير مقصودة، ففي أحد الأيام جئنا إلى المزرعة وكان معنا ابن العم أحمد، وعلى غير العادة احتفى بنا، وفجأه سأل أحمد إن كان يريد (ابدجينه) أي باذنجانه، وإلا (رمامينه) أي رمانه، فشكره أحمد، وبعدها بقليل أعطاه ( بروه) اي خطاب وطلب منه أن يوقعه من عند والده العم عبدالرحمن، الذي كان –آنذاك- عمدة حارة العيوني…! عرفنا –حينها- أن يوسف كان يريد تسليك الأمور، ولكن بطريقته الخاصة.